LOKI?

por

Jotabê Medeiros

Loki, o deus asgardiano da

trapaça e da loucura, não teria previsto tal insanidade: em 1974, sozinho com

seu piano em seu quarto na Serra da Cantareira, um rapaz de 26 anos, Arnaldo

Dias Baptista, que todos supunham desorientado, nutriu a semente de um disco

que mudaria para sempre a face da música brasileira.

“Loki?”, o disco, foi

gravado de um fôlego só, sem repetir takes, no Estúdio Eldorado, em São Paulo,

em 16 canais. Possui 10 faixas e 33 minutos de duração, não apela a um único

riff de guitarra (uma heresia para a época) e emparelha sintetizador com

violão, arranjos orquestrais com clavinete e órgão. Sua musicalidade é

visionária: há sambalanço, glam, baladas pop à moda britânica, rockabilly

norte-americano, MPB, clássico, digressões progressivas. A invenção é a única

fronteira do álbum, mas não é um experimentalismo cartesiano, de nerd – Arnaldo

arrombou sem cerimônia as portas da

percepção.

“Loki?” abriga desde uma viagem instrumental entre Chopin e Elton John, na

composição “Honky Tonky”, até um certo orientalismo, que escorrega depois para

o blues e chega até a MPB tradicional no violão de 12 cordas em “É Fácil”.

Arnaldo é homem-banda se desdobrando em busca do efeito certo, como mostra com

o sintetizador Moog em “Desculpe” e “Te Amo, Podes Crer”. Quando canta “onde é

que está meu rock’n’roll”, ele é puro Jerry Lee Lewis, mas aí emenda um “eu vou

voltar pra Cantareiraaaaaa”, que é pura MPB, e anarquiza as referências.

O ex-Mutante teve a lucidez

(com apoio de Roberto Menescal, diretor artístico da Philips, que o bancou, e

Marco Mazzola, que o produziu) de buscar a ajuda que precisava. O maestro

Rogério Duprat, então ex-tropicalista, abominava aquilo em que o rock se

tornara: uma fórmula batida de guitarra, baixo e bateria, um rótulo musical,

uma limitação da imaginação. Por causa dessa conjuntura, largou tudo e foi

viver em uma marcenaria doméstica em Itapecerica da Serra. Ao lapidar duas

canções de Arnaldo (“Uma Pessoa Só” e “Cê Tá Pensando Que Eu Sou Loki?”), teve

a sensação de que havia ainda um mundo a descortinar. Era o nosso George Martin.

Este disco é para ser ouvido

em alto volume, recomendava Arnaldo. Não precisava da recomendação: o disco era

tão importante que vai ressoar eternamente, enquanto seu tempo fica para trás. Havia,

desde janeiro daquele ano, um novo general conduzindo com mão de ferro a

ditadura militar, Ernesto Geisel. Essa sombra permanente fazia com que toda a

arte da época soasse combatente, engajada. Liricamente, Arnaldo elegia sua

própria angústia existencial como o universo a ser compreendido, e legou ao

futuro uma Bíblia de utopia alternativa. “Ficamos até mesmo todos

juntos. Reunidos numa pessoa só”, cantava, em “Cê Tá Pensando que eu

Sou Loki?”.

O disco de Arnaldo baixou à

Terra como uma visão estética e individual, o que o levou a ser comparado a Syd

Barrett, do Pink Floyd. Não tinha equivalente entre seus contemporâneos, como

ainda não tem. Seu combustível original foi uma desilusão amorosa, como em 90%

do pop, mas o resultado é uma iluminação universal.

No resto do mundo,

insinuava-se uma promessa de futuro tecnológico brilhante. Naquele ano, o

Kraftwerk lançou o clássico “Autobahn”. A família dos sintetizadores recebia o

revolucionário Moog Satellite, que seria muito usado por Vangelis nas trilhas

do novo cinema.

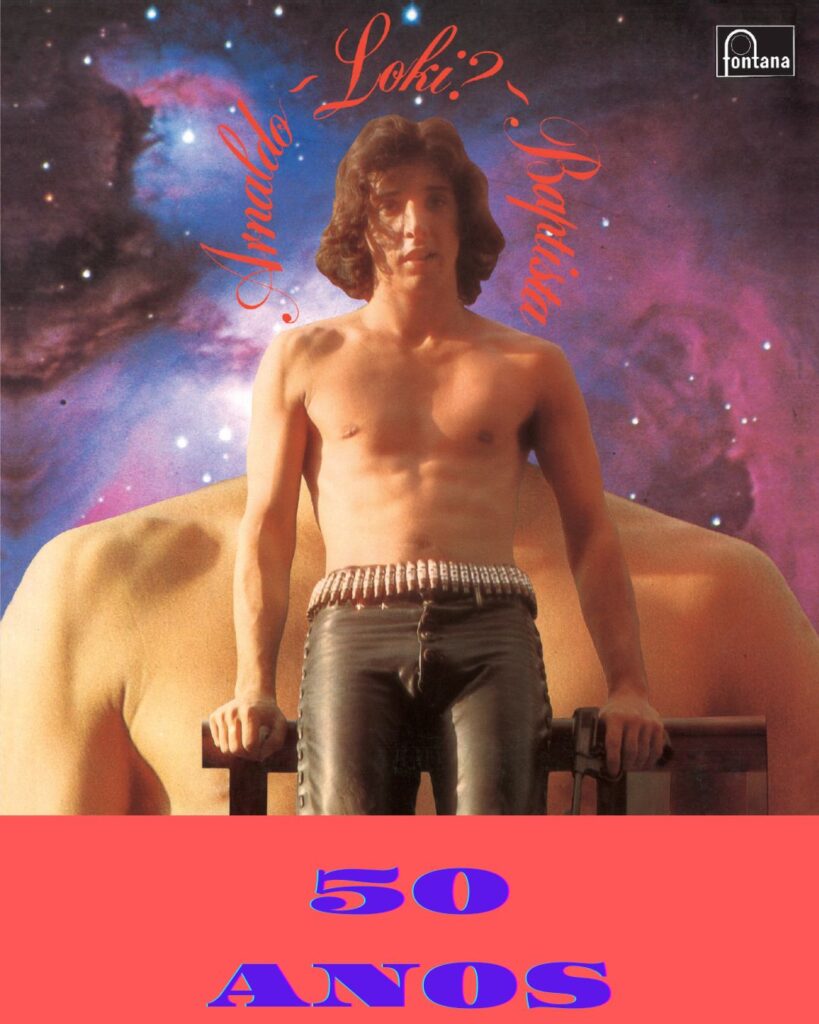

Arnaldo Baptista transcendia

sua dimensão, vivia num disco voador. Tinha ido ao topo da glória pop com Os

Mutantes, mas, recém-saído da banda, continuava olhando muito além. Na foto da

capa, com a calça de couro marrom sem camisa, a postura de quem está à espera

de algo ou alguém, ele parecia demonstrar que não tinha voracidade pelo futuro,

nem reverência pelo passado. Criava sozinho a realidade, apegado aos seus

sonhos e às suas visões, e é isso que prevalece em “Loki?”.

São célebres as confissões

de Sean Lennon e Kurt Cobain acerca da influência que Arnaldo Baptista e os

Mutantes tiveram em sua música, mas é ainda mais amplo o leque, que vai de

Devendra Banhart a Kevin Parker, do Tame Impala. No Brasil, essa influência se

estende por gerações, audível em canções de Boogarins e O Terno.

Por isso, o retorno do vinil

da obra pela Polysom (Universal Music, 180 gramas, arte original, encarte

inédito com todas as letras) é tão simbólico: álbum transcendental, registra as

ondas das influências naquele momento de transição – Arnaldo o fez ainda

cercado pelos antigos companheiros, como se fizesse uma interseção. Há vocais

de apoio de Rita Lee em duas canções (“Não Estou Nem Aí” e “Vou Me Afundar na

Lingerie”) e os músicos são Liminha (baixo; Sérgio Kaffa toca o baixo apenas em

“Desculpe”) e Dinho (bateria).

Não atire no pianista, diziam os cartazes nos saloons do Velho Oeste. Era peça de difícil reposição. No caso de Arnaldo, um piano foi tudo que ele precisou para fazer um dos discos fundamentais da música brasileira.